和雪庵について

ここは由緒ある茶室ではありません。

ここはモダンな茶室でもありません。

ここは暮らしの”お茶”を感じる茶室です。

白山市博労、旧北国街道に近く、約110年の人の営みを見てきた古民家。

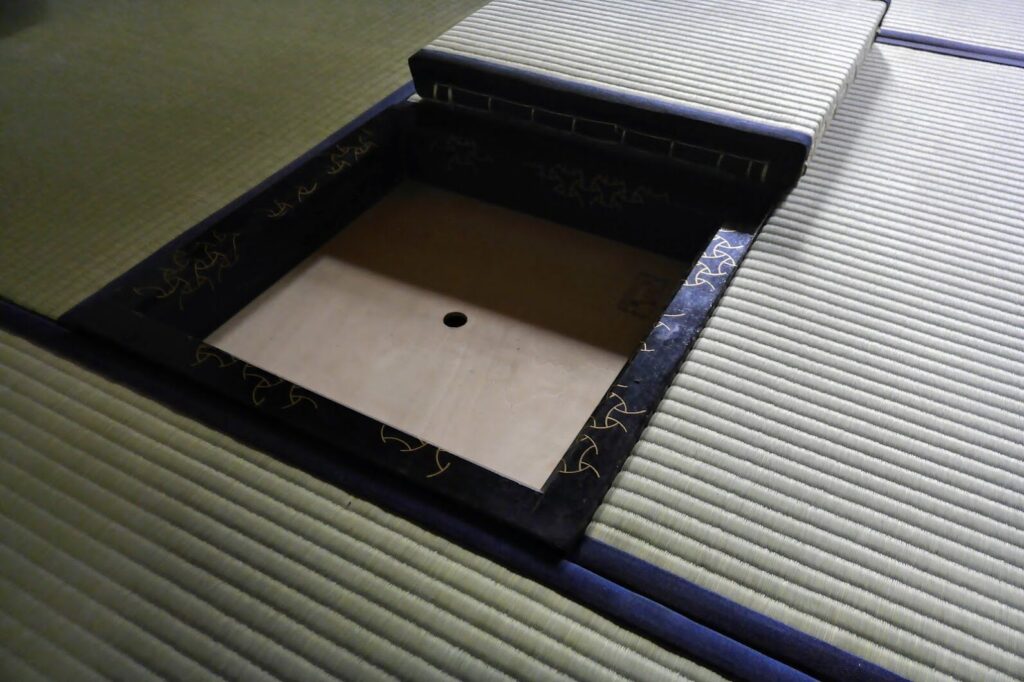

先代は母屋の広間に炉をきり、庭には灯籠や蹲を据えて茶道のできる空間へと設えました。しばらく主のいない時間を経て、2017年初夏からすすめてきた改修工事も終わり、茶道・茶席体験『和雪庵』として新しい営みが始まりました。

和雪庵でのお稽古は、単に作法を学ぶことに留まりません。

その舞台となる、歴史を重ねた茶室空間そのものが、私たちの五感を研ぎ澄ます学びの源泉です。

ここでは、日常を忘れさせる特別な場所、和雪庵の建築についてご紹介します。

和雪庵は、石川県白山市(旧松任市)にて築約110年の町家を修繕し、茶書研究と勉強会、そして研究に基づいた茶道教室を行っています。

茶道とビジネスは切れない縁で繋がっており、商家でもある千家の祖、利休が現代の基礎を作り上げる役割を果たしました。 客側での対応を求められる事が多いイメージの茶道ですが、迎える側の対応は、現代ビジネスシーンと同じよう、「情報収集」「下準備」「当日対応」「後日対応」の流れを一通り行います。反面、客側もそのことを察する相応の対応が本来は求められ、双方の気遣い度合いから商談の優越が決まることが中世の習わしでした。

こうした中世の茶の湯文化を儀式化したものが現代の茶道です。道具をはじめ、その所作、空間を構成する様々な小物の他、建築様式、庭、建具などを総合的に組み合わせることで成り立つ演出を基本的な考えとして、現代に取り込むことができるよう、茶道教室ではなく体験の場として開放して、みなさんと日本文化ならではの茶道をもっと自然に、生活の中に溶け込んでいけるよう、日々研究と共に取り組んでいます。

先代より受け継がれる、おもてなしの空間

この茶室は、偶然の出会いから先代の表千家教授者の方より受け継いだ場所です。

わかっていることは明治40年頃に三軒繋ぎの2階建て町家として、長さんという方が建てられ、貸家として使われたこと。

大正15年に一度大きな改修が入り、二階が拡張されたこと。昭和46年に増築され、風呂・台所・奥の間ができたこと。

その後、茶室として手を入れられ、虫食いの柿の木欄間、七宝焼の引手、有田焼の引手、網代の引き戸や水屋が整備されてきたことです。

私たちが引き継いだときには、炉が切られていなかったため、新たに炉を切り、蛭鈎を追加。

水屋の痛みが激しかったので、修繕し、聚楽壁を補修しました。

明治建築がもたらす、独特の空間体験

この八畳広間は、現代の規格サイズとは異なる、明治時代ならではの寸法で建てられています。 そのため、実際の広さとは少し違う、独特のゆとりや奥行きを感じさせます。また、当時の建築としては天井が高いことも特徴で、開放感のある伸びやかな空間が、心を解きほぐします。 この空間が持つ心地よい「ゆらぎ」が、私たちを非日常の世界へと誘ってくれるのです。

この空間で、お待ちしております

ぜひ一度、この特別な空間を体験しにいらしてください。 茶室の清らかな空気が、きっとあなたの心を静かに整えてくれるはずです。