京都で茶の湯と出会い、大学での「研究」の面白さに目覚めてから十数年。

尽きることのない探究心と、「ここまで来たら辞めるのはもったいない」という精神で、今日も茶の湯の道と向き合っています。

和雪庵 庵主 伊藤 宗㵎

歩み – 稽古事から、生涯の探求へ

始まりは、大学を卒業後に京都に住んでいた頃。

当時はかつてから興味のあった稽古事の一つとして茶道を習い始めました。

習い事を続けるうちに、茶の湯はもちろん、着物や道具の知識が繋がっていくことに知的な喜びを見出すようになりました。

その後も学びを続け、人生の半分近く経って教授者となりましたが、現在も探究心は尽きることがありません。

「茶書研究」– 過去との対話から、創造の引き出しを増やす

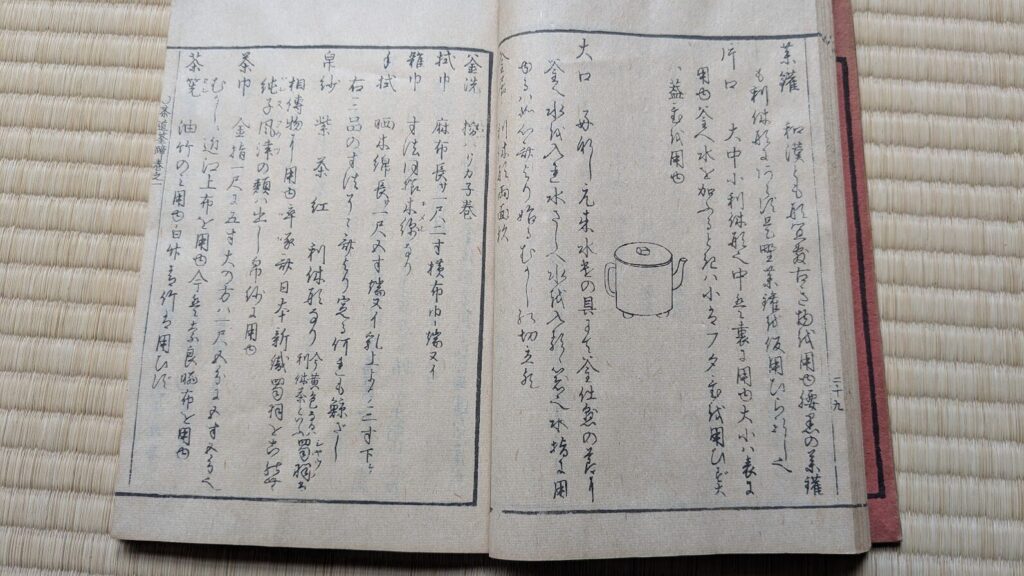

近年、特に力を注いでいるのが「茶書研究」です。

茶書とは、昔の茶会で使われた道具や茶菓子などの目録が記された記録のこと。

一見するとただのリストですが、ここから江戸時代の茶会の様子を想像し、現代の茶の湯と比較することで、新たな「創造の引き出し」が増えていくのです。

この分野はまだ研究の途上にあり、私もまさに「研究に参加している」という実感があります。この研究で得た深い知見は、お稽古で一つひとつの所作の背景を語る際に、皆様の理解をより豊かなものにできると信じています。

「茶の湯ゼミ」と地域との関わり

より深い学びを共有したいという想いから、以前は「茶の湯ゼミ」を開催していました(コロナ禍以降中断中ですが、ご希望があれば座学での再開も検討します)。

また、地域の氏子神社の茶会へのお手伝いなどを通じて、文化との繋がりを大切にしています。

これから茶道を始めたいあなたへ

ここ金沢は裏千家が盛んですが、和雪庵の流派である表千家は、明治期に裏千家が学校教育に取り入れるなど、普及に尽力してくれたおかげで、いわゆる明治の「道楽分離」から生き残り、伝統的な茶道の思想を今日まで受け継ぐことができた過去を持っています。裏千家と表千家は、もともと大きな所作の違いは無く、明治の大改革の波によって、多少の所作の違いができたと聞き及んでいます。

しかし、違いは大きくありませんので、あまり流派は気にされなくても良いかと思います。

むしろ、こうした歴史的な背景を知るのも、茶道の大きな楽しみの一つです。

難しく考えず、まずはこうしたお話を聞きにくるだけでも、もちろん大歓迎です。

どうぞ、お気軽に問い合わせください。